Определение антител класса IgG к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови в Петрозаводске

Синонимы

Описание анализа

Клещевой энцефалит вызывают вирусы группы арбовирус. Преимущественно заражение происходит в весенне-летнее время после укуса клеща, бывают и случаи развития инфекции при употреблении инфицированного козьего молока (вирус в молочных продуктах сохраняется 2 месяца). Основной переносчик вируса — иксодовые клещи, они получают вирусы при укусах зараженных животных (грызуны, птицы, хищники) и передают человеку при укусе. От человека, зараженного клещевым энцефалитом, здоровому человеку вирус не передается.

После заражения наступает инкубационный период, он может длиться 3-21 день. Затем появляются общие симптомы инфекционного заболевания: лихорадка, головная боль, ломота в теле, болезненность мышц. Бывает светобоязнь и рвота. Вторая фаза клещевого энцефалита протекает с признаками неврологических нарушений.

Известны 3 варианта течения инфекции:

- Преобладает лихорадка, возможны судороги (особенно у детей).

- С преимущественным поражением оболочек мозга (менингит): нестерпимая головная боль, рвота, болезненность кожи тела при касании, напряжение затылочных мышц, повышенный тонус мышц ног.

- С очаговым поражением ткани мозга — лихорадка до 40 градусов, после нормализации температуры нарушается сознание (бред, галлюцинации), нарушается дыхание, сердечная деятельность, бывают расстройства движений (вялый паралич), их координации, снижение чувствительности.

После поражения головного мозга восстановление происходит долго, нередко двигательные нарушения остаются пожизненно. Это тяжелая форма энцефалита, поэтому не исключен летальный исход. Клещевой энцефалит у детей чаще протекает в виде лихорадки или с признаками поражения оболочек головного мозга.

В ответ на проникновение вируса клещевого энцефалита иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с инфекцией: IgG, IgM. Иммуноглобулины класса G (поздние антитела) обнаруживают в крови больного через 7-10 дней после появления первых симптомов инфекции, они повышаются до максимального уровня к 2-3 месяцу от момента заражения и сохраняются пожизненно, обеспечивая стойкий иммунитет к вирусу клещевого энцефалита. Также IgG образуются и после введения вакцины от этой инфекции.

К какому врачу обратиться?

Педиатр; инфекционист; вирусолог; терапевт; врач общей практики.

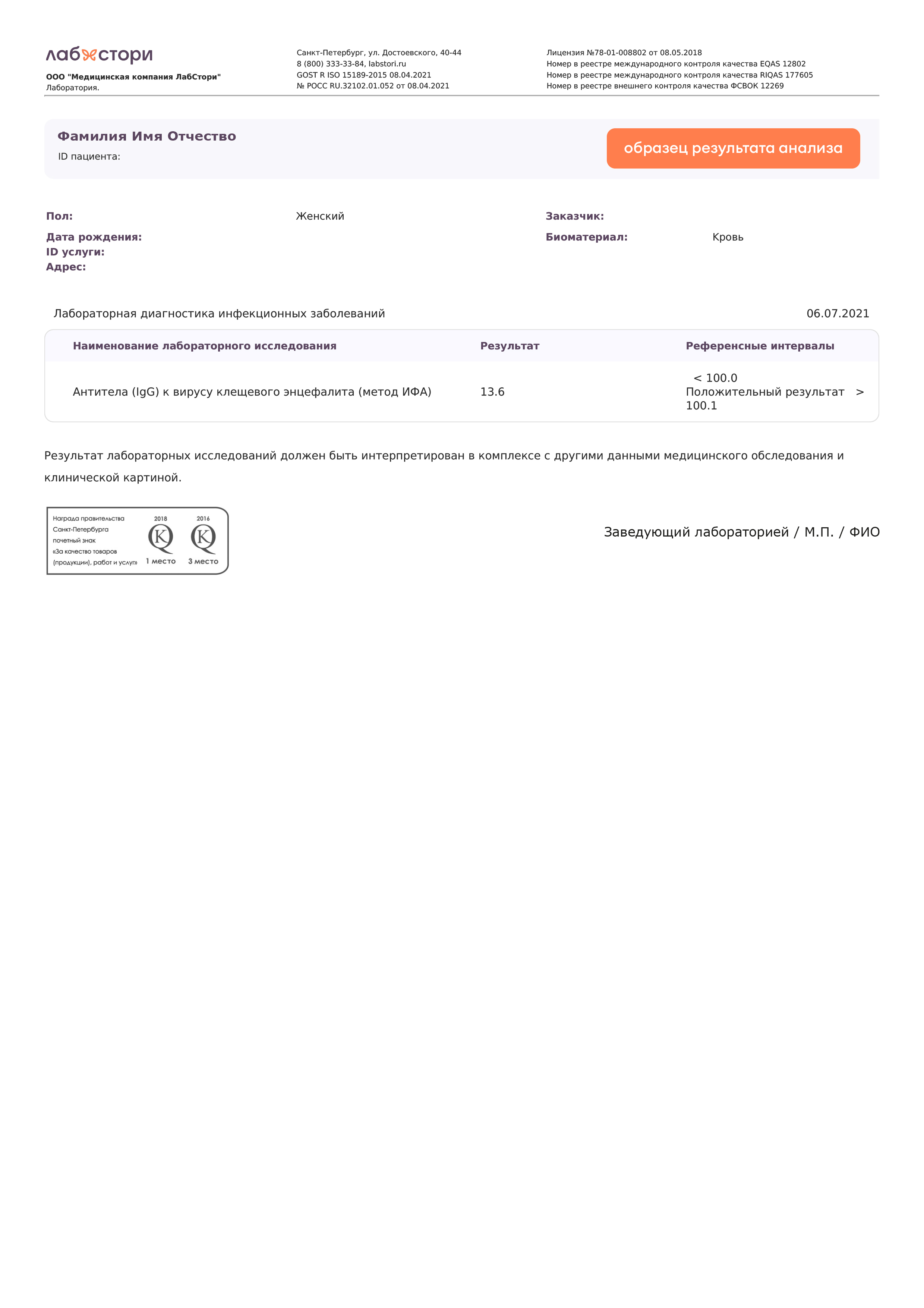

Антитела (IgG) к вирусу клещевого энцефалита, количественно

Интерпретация результатов

Причины отрицательного результата:

- отсутствие заражения;

- ранний период клещевого энцефалита;

- сниженный иммунитет.

Причины положительного результата:

- текущий, перенесенный клещевой энцефалит;

- поствакцинальный иммунитет.

Показания к назначению

- Подозрение на клещевой энцефалит:

- лихорадка;

- признаки поражения нервной системы;

- пребывание в очаге распространения инфекции;

- укус клеща и его раздавливание при попытке извлечь из кожи.

- Оценка иммунитета после вакцинации.

Подготовка к сдаче

-

Кровь сдавать не ранее, чем через 3-4 часа после последнего приема пищи;

-

Накануне исследования - исключить прием жирной пищи и алкоголь;

-

Проведение исследования не рекомендуется в период острой фазы любого заболевания;

-

Перед сдачей анализов можно пить воду без газа;

-

Не курить за 60 минут до исследования;

Источники

- Покровский В. И. и соавт. Лабораторная диагностика инфекционных болезней: Справочник. — М. :БИНОМ. — 2013, 472 с.

- Морозов Н. А. с соавт. Клещевой энцефалит// Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение, 2014, № 4, с. 13-20

- Гайворонская А. Г. с соавт. Этиология, клинические проявления, лечение и профилактика клещевого энцефалита//Педиатрическая фармакология, 2013, № 2, с. 34-40